建設業の粗利益率はどのくらい?利益率を上げる方法も解説

建設業の利益率は、ほかの業界と比べて低い傾向にあります。原価の高騰や価格競争の激化によって、十分な利益を確保できていない企業も少なくありません。

しかし、適切な原価管理や受注戦略を見直すことで、利益率の向上が可能です。

本記事では、建設業における粗利益率の平均値や、利益率を上げるための具体的な方法を解説します。

建設業の利益率とは

建設業の利益率は、企業の収益性を示す重要な指標です。利益率が高いほど、企業は効率よく収益を上げていることを意味します。

以下では、建設業の利益率を示すさまざまな指標について解説します。

売上高総利益率(粗利益率)

売上高総利益率(粗利益率)は、売上高に対する粗利益の割合を示す指標です。企業の基本的な収益性を測るのに役立ちます。

粗利益率が高いほど、企業は原材料や労働力などのコストを抑えながら収益を上げられます。

粗利益とは、売上高から工事原価(材料費や労務費など)を差し引いた利益です。建設業では、施工にかかる材料費や労働力にかかるコストを引いたあとに残る利益が粗利益です。

<計算式>

- 粗利益=売上高(工事価格)-工事原価(材料費、労務費、外注費など)

数値が高いほど、企業は効率的に利益を上げていることになります。

粗利益率は、粗利益を売上高で割って算出されます。

<計算式>

- 粗利益率=(粗利益÷売上高)×100%

売上高が1,000万円で、工事原価が800万円の場合、粗利益は200万円です。建設業の平均粗利益率は約23%(※)ですが、企業規模やプロジェクトの内容によって異なります。

粗利益率が高いほど、コストを効率よく管理していることを示します。

※参考:中小企業庁|中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)

売上高営業利益率

売上高営業利益率は、売上高に対する営業利益の割合を示す指標で、企業の営業活動の効率性を示します。

営業利益は、売上高から工事原価や販売費、管理費などを差し引いた利益です。

<計算式>

営業利益率=(営業利益÷売上高)×100%

営業利益は以下のように計算されます。

<計算式>

- 営業利益=粗利益−販売費−管理費

売上高が1,000万円で、粗利益が200万円・販売費が50万円・管理費が30万円の場合、営業利益は120万円となります。

売上高経常利益率

売上高経常利益率は、経常利益が売上高のどの程度を占めているかを示す指標です。経常利益には、営業利益に加えて、営業外収益や営業外費用が含まれます。

<計算式>

- 経常利益率=(経常利益÷売上高)×100%

経常利益は、以下のように計算されます。

<計算式>

- 経常利益=営業利益+営業外収益−営業外費用

営業利益が120万円、営業外収益が10万円、営業外費用が5万円の場合は、経常利益は125万円です。

売上高経常利益率は、営業活動以外の収益も含んだ企業全体の収益性を示します。利益率が高いほど、企業の資金力や総合的な収益性も高いといえるでしょう

自己資本経常利益率(ROE)

自己資本経常利益率(ROE)は、企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標です。自己資本とは、株主からの出資金や利益の積み上げであり、返済の必要がない資本のことです。

<計算式>

- ROE=(純利益÷自己資本)×100%

ROEが高い企業は、少ない自己資本で高い利益を上げていることを意味します。そのため、投資家にとって魅力的な企業となるでしょう。

総資本経常利益率(ROA)

総資本経常利益率(ROA)は、企業が持つ全資本(自己資本と負債を含む)に対してどれだけの利益を上げているかを示す指標です。

<計算式>

- ROA=(純利益÷総資本)×100%

ROAが高いほど、企業は総資本を効率よく運用して利益を上げているといえます。

建設業の利益率が低くなる原因

建設業において利益率が低くなる要因は複数あります。おもな原因は、下記のとおりです。

- 原価が高くなっているから

- 入札で価格を安くせざるを得ないから

- お金の管理に課題があるから

詳しく解説します。

原価が高くなっているから

建設業における原価の高騰は、粗利益率を低くする一因です。材料費や人件費が上昇すると、工事のコストが増大し、利益が圧迫されます。

近年、建設に必要な材料の価格が急激に上昇しています。

コロナ禍や海外紛争の影響で、輸入が難しくなり、原材料の供給が不足するなど、世界的な供給網の崩壊が影響を及ぼしているためです。

また、大手建設企業が資材を大量に確保すると、中小企業は価格上昇を余儀なくされます。

さらに建設業は、高齢化と技能労働者の不足に直面しており、専門職の人材確保が難しくなっているのが現状です。そのため、労働力が不足し、人件費が上昇しています。

加えて、働き方改革などの影響で企業は多くの人手を確保する必要があり、それらのコストは最終的に工事原価に反映されます。

これらの要因によって、建設業はほかの業界と比べて原価が高くなりがちです。

関連記事:建設業の工事原価管理とは?難しいといわれる理由も解説

入札で価格を安くせざるを得ないから

建設業では、公共事業や大型プロジェクトでは入札が行われることが一般的です。入札では、企業が提示した価格で競い合い、もっとも安い価格を提示した企業が受注するのが特徴です。

競争の中で、建設業者は利益を犠牲にしてでも受注を確保しなければならない状況が生まれます。

競争が激化すると、企業はコストを削減し、最低限の利益での受注を余儀なくされます。

入札では、価格がもっとも重要視されるため、企業は利益を減らしてでも受注を確保しようとするでしょう。

これによって、受注後に発生する追加費用やリスクを考慮せず、低価格で受けることが多くなり利益率が低くなります。

このように、価格を下げて受注する文化が根強く存在するため、建設業の利益率は常に圧迫される傾向にあります。

お金の管理に課題があるから

お金の流れを適切に管理できていないことも、建設業の利益率を低くする原因です。

建設業者が利益率を改善するためには、原価や売上、支出の管理を徹底する必要があります。

しかし、現実的にはその管理が不十分な場合が多くあります。

たとえば、原価の管理が不十分だと、予算を超える追加コストが発生し、利益が減少する可能性があるでしょう。

工事が進行する中で、予想外の追加費用が発生する場合が多いと、利益率を低くする原因になります。

また中小企業では、資金管理の体制が整っていないことが多く、現金の流れを把握しきれずに利益が残らない事態に陥ることも。

具体的には、実行予算や原価管理が不十分で、発注管理・入出金管理が曖昧になってしまいます。

工事原価を上げる方法

工事原価の適切な管理と改善は、建設業の利益率を向上させるために不可欠です。ここでは、工事原価を上げる方法を紹介します。

- 適切な価格で受注する

- 競合との差別化ポイントを見つける

- 建設業向けの管理ソフトで効率化する

詳しく見ていきましょう。

適切な価格で受注する

価格競争に巻き込まれ、安易に値下げをして受注を取ると、利益率が低下して最終的に経営が圧迫されます。まずは、市場の相場を把握するのが大切です。

建設業者は、工事に必要な資材や労働力のコストを正確に見積もり、利益が確保できる価格を設定する必要があります。

市場相場を無視して低価格で受注すると、短期的な利益確保ができても、長期的には業績が悪化するおそれがあります。

また、建設業界は、ほかの業界よりも価格を重要視される場面が多い傾向です。しかし、過度な価格競争は利益を削ることにつながります。

そのため、適正価格で交渉を進めることがポイントです。

クライアントには、材料費の高騰や人件費の上昇など、適正価格での受注が必要な理由を理解してもらいましょう。

競合との差別化ポイントを見つける

競争が激しい中で、安い価格で受けるのではなく、独自の強みを活かして他社との差別化を図りましょう。

まずは、施工の品質や安全性に関する差別化が有効です。アフターサービスや品質管理体制の強化をアピールすれば、競合他社と一線を画せるでしょう。

とくに品質が重要な高級住宅や商業施設では、付加価値の高いサービスを提供すれば、価格競争に巻き込まれずに高い単価での受注が可能です。

また、新しい建設技術や環境に配慮した施工方法などを取り入れるのもおすすめです。

最新の建設技術を活用したエコ建材や省エネ設備の導入を提案すれば、他社との差別化を図れます。

このように、競合と差別化を図れるポイントを見つけられれば、工事原価アップも期待できるでしょう。

建設業向けの管理ソフトで効率化する

建設業向けの管理ソフトの活用によって、原価管理の効率化と作業の最適化が可能です。

原価管理ソフトを導入すると、材料費や人件費などのコストを正確に把握でき、プロジェクトごとのコストをリアルタイムで管理を行えます。

たとえば、過去のデータを分析すれば、次回以降の工事のコスト見積もりがより正確になり、無駄なコストを減らせるでしょう。

また、進捗管理をデジタル化すると、現場での作業効率が向上し、予算を超える前に問題を発見できます。デジタル化された管理方法を取り入れることで、効率化が進んで無駄な時間やコストを削減でき、最終的に利益率の向上につながります。

【関連記事】

建築業に取り入れたいクラウドサービスとは?メリットも解説

建設現場にペーパーレス化が必要な理由とは?メリットや導入のポイントも

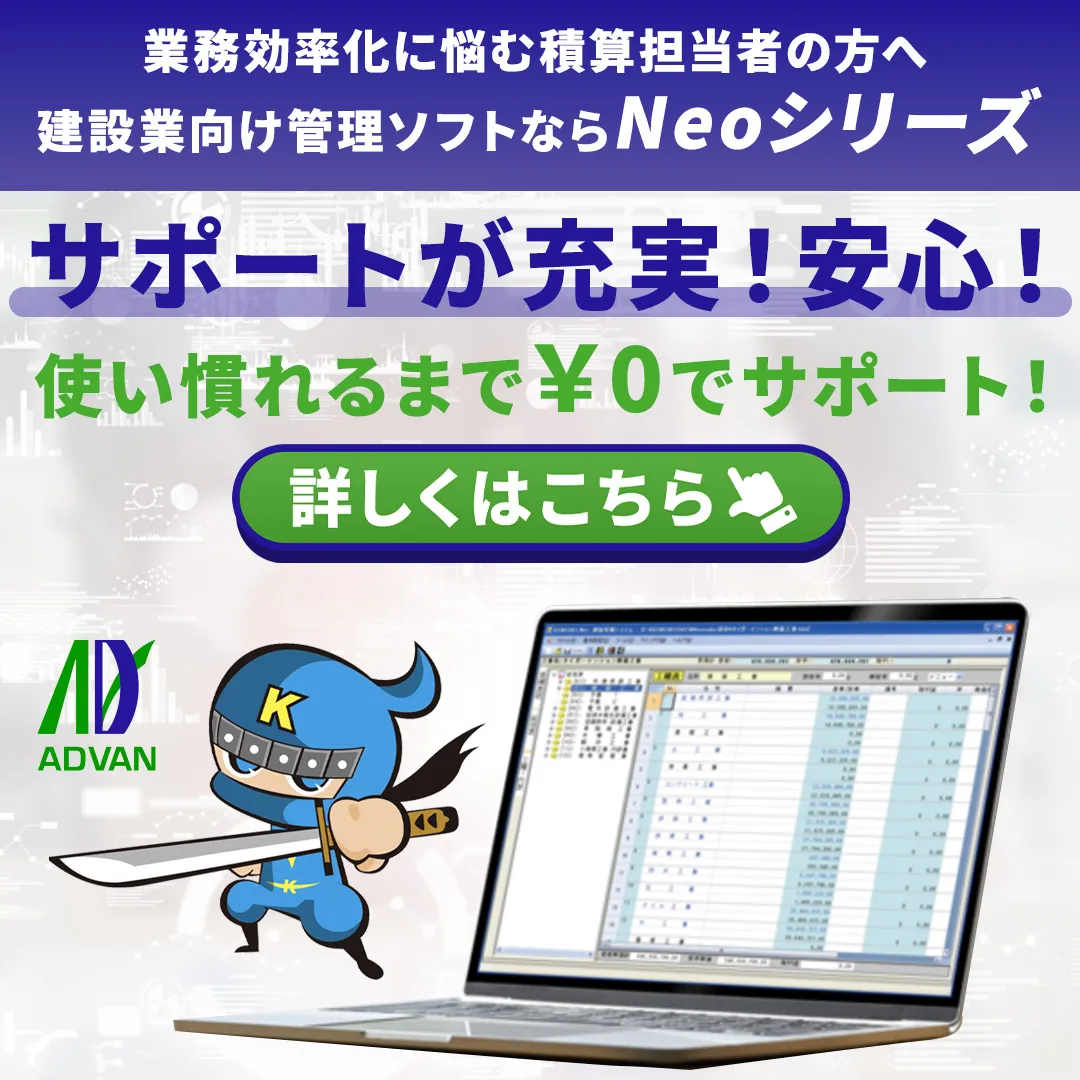

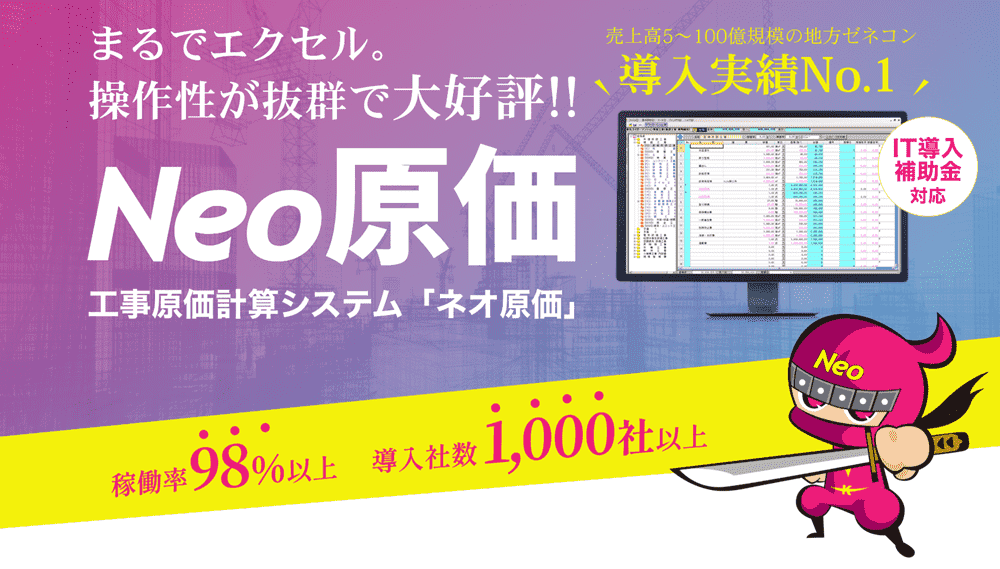

建設業向けの原価管理ソフトなら「Neo原価」

原価管理を効率化するためにおすすめなのが、原価管理ソフトの「Neo原価」です。Excelに似た直感的な操作で、建設業向けの原価管理を簡単に行えるのが特徴です。

また、アドバン製品との連携もできます。ほかのソフトウェアと組み合わせて使用すると、さらに効率的に原価管理が行えます。

さらに 、操作に関するサポートも充実しており、導入後に何度でも相談可能な点も魅力です。

操作も簡単なため、過去に建設業向けソフトを使いこなせなかった企業でも安心して導入できます。

ぜひ「Neo原価」を活用して、効率的な原価管理を実現しましょう。

原価や売上を適切に管理して、粗利率アップを目指そう

建設業の利益率を向上させるためには、適正価格での受注や原価管理の徹底、競合との差別化が効果的です。

材料費や人件費の高騰、価格競争の激化などの課題を克服するためには、効率的な管理手法を取り入れる必要があります。

また、建設業向けの管理ソフトを活用すれば、原価を正確に把握して無駄を削減できます。

本記事で紹介した「Neo原価」を導入し、自社に合った施策を取り入れ、安定した経営を目指しましょう。

【アドバンが提供するサービス一覧】

- 建築見積ソフト「Kensuke Neo」

- 仕上積算ソフト「Neo仕上」

- 工事原価計算ソフト「Neo原価」

- RC躯体積算ソフト「松助くん」

- 作業日報管理ソフト「Neo日報」

- ワークフロー管理ソフト「ネオ ワーク」

株式会社アドバン代表取締役社長

「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。

創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。

すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。