建設業はなぜ人手不足が進むのか? 原因と解決策をわかりやすく解説

近年、建設業界では深刻な人手不足が社会問題となっています。高齢化や賃金水準の低さ、過酷な労働環境など複数の要因が重なり、若年層の入職が進まない状況が続いています。

その一方で、再開発やインフラ整備の需要は高まり続けており、現場の負担は増すばかりです。

本記事では、建設業の人手不足が進む原因と「自業自得」とも言われる理由、そして将来の影響や具体的な解決策について分かりやすく解説します。

建設業の人手不足が進む原因

建設業の慢性的な人材不足は、労働者が減っているだけの問題ではありません。

賃金・労働環境・教育体制・外国人受け入れ制度が複雑に絡み合い、結果として現場で必要な人数を確保できない状況が常態化しています。

ここでは、建設業の人手不足が進む原因について順番に見ていきましょう。

業界の高齢化

建設業界が人手不足に陥っている原因の1つが、労働人口の高齢化です。

国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」によると、建設業の就業者数は過去数十年の間に大幅に減少しており、中でも若年層の数が減少しています。

なぜなら建設業に対するネガティブなイメージが根強く、若者にとって魅力的な職業と捉えられていないためです。

具体的には、高所作業の危険性や長時間の肉体労働、体育会系のイメージなどです。

またキャリアアップできるかといった、将来性を不安視する声もあります。

このまま業界の高齢化が進めば、熟練工の高齢化に伴い培ってきた技術やノウハウが失われます。

さらに体力的な衰えが原因で、生産性や安全性にも影響が出るでしょう。

若者が来ないことで業界の高齢化が加速化しており、悪循環に陥っているのが現状です。

給与水準が低い

建設業界の給与水準が低いのも、原因の1つです。若年層は将来の収入やキャリアアップを重視するため、低賃金かつ不安定な仕事には魅力を感じにくい傾向にあります。

国土交通省「建設業における賃金等の状況について」によると、製造業と建設業の賃金推移を比較した場合、製造業の賃金は50代から54歳まで上昇し続けるとのデータがあります。

一方、建設業で賃金上昇のピークを迎えるのは、40代後半です。つまり建設業では比較的早い段階で、賃金の上昇が頭打ちになります。

また建設業では日給制を採用している企業が多くいため、天候不良や体調不良による欠勤などで収入が不安定です。

このことも、若年層が魅力を感じにくい理由となっています。

需要の増加に対応できていない

建設業は人手不足や高齢化といった深刻な問題を抱えながらも、その需要は拡大の一途を辿っています。

国土交通省「令和4年度(2022年度)建設投資見通し」によると、近年、建設投資額は右肩上がりで推移しており、中でも民間投資が活発です。

要因はインフラ整備の遅延や老朽化、災害からの復興、都市開発など、さまざまな要因が複合的に作用しているためと考えられます。

しかしながら需要の拡大に対し、労働力の供給が追いついていないのが現状です。

今後も需要と供給のミスマッチが続けば、作業員の負担増加や工期の遅延、建築コストの増加といった悪影響が懸念されるでしょう。

建設技能者が育っていない

建設技能訓練施設の数が減少し、若手を体系的に育てる場が縮小しています。

事業者側も即戦力を求めるあまり、計画的な教育投資を後回しにしがちで、現場配属後に十分なOJTを受けられないケースが少なくありません。

その結果、技能継承はベテラン頼みとなり、高齢熟練者の大量離職が進むたびに技術やノウハウが断絶する悪循環が続いています。

資格取得支援や職業訓練の拡充を進めなければ、技能ギャップは今後さらに拡大すると言えるでしょう。

外国人労働者の受け入れ制限がある

建設分野は技能実習や特定技能など在留資格の枠組みがあるものの、申請手続きの複雑さやコスト負担の大きさから、中小事業者ほど活用しにくいのが実情です。

現場要員を確保したくてもビザ取得に数カ月を要し、受け入れ可能人数に上限が設けられるため、繁忙期に必要な人数を確保できないケースが頻発しています。

さらに、就労後も言語教育や生活支援など受け入れ側の負担が大きく、結果として外国人材への依存を最小限に抑える企業も多いです。

制度の簡素化と受け入れ環境の整備が急務となっています。

建設業の人手不足が自業自得と言われる理由

建設業は「人が集まらなくて当たり前」とまで言われるほど、求職者から敬遠されがちです。

その背景には、長年改善が後回しにされてきた働き方や組織文化が根強く残り、現在進行形で人材流出を招いているという構造的課題があります。

ここでは、とくに批判の矢面に立つ3つのポイントを掘り下げ、なぜ「自業自得」と受け止められるのか見ていきましょう。

長時間労働

現場作業そのものは定時で終わっても、移動や報告書作成といった作業が付随し、結果として一日の拘束時間が長くなりがちです。

かつては「現場が優先」という暗黙の了解で是正されず、残業代の計算外とされるケースも散見されました。

こうした背景が「建設業=休めない業界」というイメージを定着させ、若年層の就職意欲を削いでいるのが実情だと言えます。

古い体質

重層下請け構造や年功序列の評価制度が色濃く残る企業では、頑張りが昇給や裁量に直結しにくい状況が続いてきました。

ベテランが優遇され、若手は下積みを強いられるという図式が変わらないため、キャリア展望を描きにくいと感じる求職者が離れてしまいます。

また、紙中心の書類文化や口頭での指示伝達など、アナログな業務習慣がDX化を阻み、生産性向上の足かせにもなっています。

【関連記事】建設DXとは?推進が遅れている理由と解決できる課題を紹介

働き方改革

政府主導で時間外労働の上限規制や週休二日制の導入が進む一方、現場では「工期優先」のマインドが根強く、改革を形骸化させてしまうケースがあります。

休日確保や直行直帰体制の導入、安全対策の見える化など、改革を定着させる取り組みが不十分な企業は、結果として労働環境を改善できず人手不足に拍車をかけています。

制度を整えるだけでなく、トップダウンで現場意識を変える継続的なアクションが求められるでしょう。

建設業の人手不足が進むと将来どうなる?

建設業界の人手不足が進むと、将来的に下記のような影響が生じる可能性があります。

|

人手不足による影響 |

内容 |

|

建設コストの上昇 |

人件費の高騰、工期の遅延、資材費の高騰など |

|

建設品質の低下 |

経験不足の労働者の増加、安全管理の不徹底など |

|

社会インフラの老朽化 |

維持管理の遅延、災害時の復旧遅延など |

|

新規建設の抑制 |

建設コストの上昇、公共事業の縮小など |

とくに道路の陥没や橋の通行止めといったインフラの老朽化は、日常生活に大きな不便をもたらすでしょう。

建設業の人手不足は単なる業界の問題ではなく、社会全体の課題として捉えるべきです。

早急に解決策を見出し、持続可能な社会を築いていくことが求められます。

建設業の人手不足を防ぐ解決策

深刻化する人材不足を根本から解消するには、「人が集まらない理由」を潰すのと同時に、現場の省人化と技能底上げを同時並行で進めなければいけません。

ここでは、建設業の人手不足を防ぐ解決策について順番に解説していきます。

業界イメージの改善

長時間労働といったネガティブな要素は、若年層の採用を阻み人手不足を深刻化させています。

そのため、近年では建設業界のイメージアップに向けた取り組みが活発化しています。

また国土交通省が中心となり、建設業のイメージ改善プロジェクトも立ち上げられました。

具体的には、長時間労働の是正や残業時間の削減といった働き方改革の推進です。

加えて空調設備の整備や休憩所の設置など、職場環境の改善も必要です。

さらに若手の将来設計を明確にするといった、キャリアパスの設定も求められるでしょう。

適切な工期の設定

建設業界は人手不足という深刻な問題を抱えながらも、建設需要の拡大に伴い多くの工事が短工期で実施されています。

この短工期化が労働者の長時間労働を招き、人材の離職率上昇の一因となっています。

労働者のモチベーション低下や離職率の上昇を招くため、早急に改善しなければなりません。

短工期化による問題を解決するためには、発注者と受注者が協力し余裕を持った工期の設定が必要です。

なお国土交通省では「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定し、適切な工期設定の重要性を周知徹底しています。

生産性の向上

建設業の生産性向上は業界全体の課題であり、解決のためには人手による作業の自動化や業務効率化が不可欠です。

そのために重要なのが、AIやICTの導入です。

従来、建設現場における図面や工程画像の管理は、紙やCD-ROMなど物理的な媒体が主流でした。

そのため、情報共有に時間や場所の制約が生じるのが欠点です。

しかしクラウド技術の普及した現在では、図面や工程画像をクラウド上で一元管理できます。

情報共有が円滑に進むため、業務が効率化し生産性の向上につながっています。

さらにAIを導入すれば、建設現場でのルーチンワークや監視作業の自動化も容易です。

人為的なミスを減らし、作業の精度向上にもつながるでしょう。

ロボットやAI、ICTといった技術の導入は建設現場の生産性向上に大きく貢献しています。

建設業の人手不足を解消するためには、もはや欠かせない要素といえるでしょう。

テクノロジーの導入とDX化

レンガ積みやコンクリート打設を自動でこなすロボットが普及し始め、複数の現場で作業時間を削減した事例が報告されています。

加えて、BIMを基盤に設計・施工・維持管理を一気通貫で可視化することで、部材干渉の修正や工程調整に割く時間が大幅に短縮されました。

ドローン測量や3Dスキャンは日次の出来形確認を自動化し、監督や測量担当の現場移動を減らしています。

こうしたデジタルツールの活用により、省人化と品質向上を同時に実現し、生産性を底上げする環境が整いつつあります。

資格取得の支援

即戦力を育てる上で、企業が資格取得費用を全額または一部補助し、取得後に処遇を改善する制度は大きな効果を上げています。

例えば国家資格「1級施工管理技士」を取得した技術者に資格手当を上乗せし、キャリアパスを明示することで離職率が下がったケースも少なくありません。

オンライン講座や業務時間内の研修受講を認めるなど、学習機会を日常業務と両立させる工夫が若手の成長速度を加速させます。

特定技能外国人の受け入れ

在留資格「特定技能」が創設されて以降、建設分野では一定の日本語力と技能を備えた人材を3〜5年の中期戦力として採用しやすくなりました。

ビザ手続きを専門機関に一括委託し、生活サポートや語学研修をパッケージ化する企業が増えたことで、受け入れの手間とコストは年々低下しています。

現場では多言語マニュアルや翻訳アプリを活用し、文化の違いによるミスコミュニケーションを防止。

日本人スタッフにも異文化理解を促す研修を実施することで、チーム全体の生産性と定着率が向上するはずです。

建設業の人手不足に対する国土交通省の対応

建設業の人手不足に対する国土交通省の取り組みは、おもに以下の2つです。

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入促進

- i-Construction(ICT)の推進

建設業界の人手不足への対応は、国土交通省がとくに注力している課題の1つです。それぞれの取り組みを詳しく解説します。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入促進

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、建設現場で働く技能者の資格や実績などを一元管理し、その情報にもとづいて適切な評価や処遇につなげるシステムです。

いわば建設業界における「履歴書」のようなもので、個々の技能者のスキルやキャリアパスを可視化し、建設業界全体の底上げを目指すことを目的としています。

日本の建設業界は少子高齢化による労働力不足や、若年層の建設業への関心の低下といった問題を抱えています。

その課題解決に効果的なのが、CCUSの導入です。

たとえば、企業にとってCCUSの導入は人材の適正配置に役立ち、生産性向上につながります。

また自身のスキルが客観的に評価されるため、作業員のモチベーションも上がります。

CCUSの普及は、建設業界が魅力的な職場へと変わるために必要な取り組みだといえるでしょう。

i-Construction(ICT)の推進

i-Construction(ICT)とは、国土交通省が推進する建設現場におけるICT(情報通信技術)の活用を促進し、生産性向上を目指した取り組みです。

従来の建設現場で実施されている作業にICTを導入し、より効率的かつ安全な施工の実現を目指しています。

たとえば測量にドローンを使えば、人力よりも短時間で高精度な測量を実現できるでしょう。

またVR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を使った施工前のシミュレーションなど、現場での作業指示の可視化もICTで対応できます。

i-Constructionは、まだ導入が始まったばかりの取り組みです。とはいえ、建設現場の生産性向上のためには、今後ICTは欠かせない要素になるといえるでしょう。

建設業のICT活用には「アドバンNeo」シリーズがおすすめ

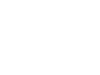

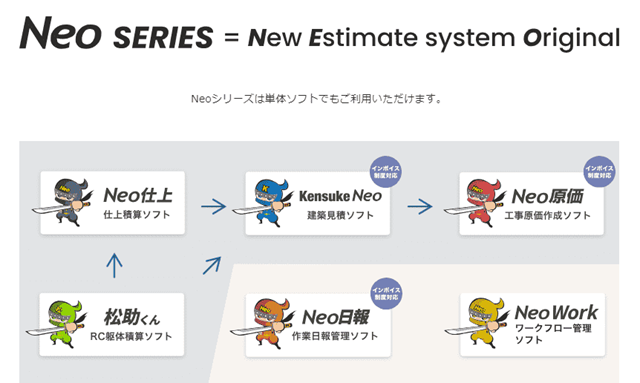

弊社「株式会社アドバン」では、建設業の管理システムの改善に役立つ「アドバンNeo」シリーズを提供しています。

どのような建物でも簡単に積算できる「Neo仕上」や、エクセル感覚の操作で原価管理が楽になる「Neo原価」など、生産性向上に役立つ製品を多数ラインナップ。

インターフェースの操作感も統一感があり覚えやすく、今までにない作業効率を実感できます。ITツールで業務効率化を図りたい方は、ぜひご検討ください。

アドバン製品は、ソフトを使いこなせるようになるまで、無料で何回でも操作指導を受けられます。以前他社で積算ソフトを導入したけれど、操作が複雑で利用をやめてしまった企業様でも、安心してお使いいただけます。

まとめ:ICTを活用して建設業の人手不足を改善しよう

日本の建設業界は少子高齢化による労働力不足や、若年層の建設業への関心の低下といった問題を抱えています。

人手不足による生産性の低下を防ぐためには、働き方改革による業界のイメージアップが不可欠です。若者にとって建設業が魅力的な職種になれば、人手不足の解消につながります。

国土交通省も、建設業界の人手不足問題の解決に向けて取り組んでいます。建設労働の需要は今後も増加傾向にあるため、ICTなどを活用し積極的に取り組みましょう。

【アドバンが提供するサービス一覧】

- 建築見積ソフト「Kensuke Neo」

- 仕上積算ソフト「Neo仕上」

- 工事原価計算ソフト「Neo原価」

- RC躯体積算ソフト「松助くん」

- 作業日報管理ソフト「Neo日報」

- ワークフロー管理ソフト「ネオ ワーク」

株式会社アドバン代表取締役社長

「建設関連ソフトを通して世の中に貢献する」がモットーです。

創業から20年以上、重要な業務である積算や見積書作成などの効率化・高精度化に貢献したいとの思いで、建設業に特化したシステムの開発に取り組んできました。

すべてのソフトで無料で使用評価をいただくことが可能であり、ほとんどのお客様に十分納得をいただいたうえで、システムを導入していただいています。